Se existe um setor – além do OnlyFans e das BET‘s – que está em plena ascensão no Brasil é o dos festivais de música e um dos mais novos queridinhos do mercado é o C6 Fest, irmão mais novo dos finados – e saudosos – Free Jazz e Tim Festival.

Enquanto o primeiro só faz parte do imaginário da equipe do Audiograma, o segundo foi um festival desejado (e visto de perto) por muitos que fazem parte do nosso time. Até por isso, a curiosidade em torno da nova cria da produtora Dueto era grande por aqui. No entanto, algumas coisas precisam ser ditas antes do mais importante: os shows.

Dividido em três dias e acontecendo de forma quase simultânea no Rio de Janeiro, o evento resgatou uma proposta já conhecida dos fãs do Free Jazz: pagar por palco. A ideia nem é de tudo ruim, mas se torna um problema quando os valores são altos demais para você “conhecer a nova música”, algo amplamente proposto pelo festival. Com uma gama de eventos cada vez mais ampla, uma parte considerável do público alvo precisa fazer escolhas e, a menos que você seja muito fã de alguma das atrações – ou esteja disposto a gastar mais de R$ 3 mil por uma experiência completa, o custo do C6 Fest acaba jogando contra. Basta ver o baixo número de presentes em dois dos três dias de Tenda Heineken, local que poderia receber até cinco mil pessoas. E aqui eu ressalto que a sexta-feira é um dia complicado por si só, afinal o combo trabalho + trânsito de São Paulo é algo importante demais para não ser considerado. No entanto, isso não se aplica tanto ao sábado.

Em contrapartida, o C6 Fest entregou uma estrutura que dialoga com o modelo atual de festivais, no qual música, conforto e experiências coexistem de forma funcional. Mesas, cadeiras, boas opções de comida, caixas bem espalhados ou ativações distribuindo cobertor ou sofá inflável ocupavam espaços sem desviar o foco do principal: o palco e o que é apresentado nele. Assim como na estreia do Primavera Sound em terras brasileiras, foi bom não ser atropelado por mais ativações do que artistas no lineup.

A boa estrutura veio complementar o bom lineup entregue pelo C6 Fest. Apostando em um público alternativo, a curadoria entregou uma seleção que, salvo um nome ou outro, foi composta por artistas que geralmente ficam de fora do circuito mainstream de festivais brasileiros. Quando o assunto são os nomes internacionais, temos uma lista recheada de artistas que faziam a sua estreia por aqui, como a Arlo Parks, aliada a nomes que voltavam após muitos anos, caso do Kraftwerk. E já que o assunto chegou na música, vamos ao resumo dos três dias.

A SEXTA DO C6 FEST

Por John Pereira

O meu primeiro dia de C6 acabou ficando por conta da Tenda Heineken e abrir os trabalhos com o Dry Cleaning foi bem interessante. Cheguei ao local com a banda inglesa entrando no palco e, ao longo da apresentação, algo me cativava mais do que a boa música: a sensação de estar vendo dois shows em um.

De um lado, o trio formado por Lewis Maynard (baixo), Tom Dowse (guitarra) e Nick Buxton (bateria), com seu post-punk energético e bem tocado, entregando um som que preenche o espaço e te envolve. Na frente, Florence Shaw e o seu show a parte. Cativante ao seu modo, a vocalista é capaz de monopolizar as atenções enquanto recita as composições. Tudo faz parte de um conceito, desde a roupa – contrastando com a dos demais integrantes – até as expressões faciais.

Um desavisado estranha no começo, mas logo é capaz de entender que esse combo funciona muito bem ao vivo, ainda mais quando se pode ouvir “Gary Ashby”, “Her Hippo” ou “Scratchcard Lanyard”. E nem o problema técnico com a guitarra de Dowse no fim da última faixa citada atrapalhou a experiência (aquela que eu sempre valorizo em festivais) de se ver um bom show.

Após uma circulada pelo espaço externo que me fez trocar R$35 num pão com carne de uma burgueria qualquer, era hora de ver a Arlo Parks, nome que me fez ir ao Ibirapuera naquela noite fria de sexta-feira.

Um dos nomes cativantes da cena inglesa, Parks é dona de um carisma especial. É daquelas pessoas que você se orgulharia de dizer que é sua amiga, sabe? No entanto, a vida já nos ensinou que expectativa pode criar momentos marcantes ou, em contrapartida, te deixar com uma sensação de que falta algo.

Com um show morno, a artista ganhou muitos pontos por sua simpatia. Em diversos momentos, ressaltou a sua felicidade por estar no Brasil e a sua vontade de voltar mais vezes – o que eu espero que aconteça. Tudo isso ostentando uma bela camisa do Bob Dylan. No entanto, ainda que tenha vindo acompanhada de uma banda e que as versões plugadas funcionem, a já citada sensação me pegou forte. Nada que me faça desgostar, deixar de ouvir ou recomendar o som dela por aí, claro.

A noite ainda tinha Christine and The Queens na Tenda Heineken, mas esse show ficará para outra oportunidade. Como as apresentações do Auditório Ibirapuera ficaram de fora do meu circuito (por motivos alheios a minha vontade), ainda tinha o Pacubra para ver de perto nessa primeira noite. No entanto, uma boa noite de sono me pareceu mais atraente naquele momento.

O SÁBADO DO C6 FEST

Por John Pereira

A Tenda Heineken foi palco de um dia bem representativo no sábado. Com uma trilha sonora que tinha a África em seu DNA, o segundo dia de C6 por lá teve Blick Bassy, Mdou Moctar e Jon Batiste me deixando triste por não poder me dividir em dois e ver todas as apresentações. Como festival é feito de escolhas – e todos precisam aprender a lidar com isso, por lá eu vi apenas Russo Passapusso acompanhado da Nômade Orquestra, BNegão e Kaê Guajajara em uma apresentação montada de forma exclusiva para o festival.

No papel parecia uma ideia muito boa e ela até começou bem, até porque não se pode questionar a qualidade dos envolvidos. No entanto, essa “moda” de encontros em festivais nem sempre resulta em sucesso absoluto. Ainda que o público tenha se envolvido e o show tenha deixado registrada a sua mensagem, a junção acabou se mostrando mais como um recorte de três projetos diferentes, criando momentos bem diversos a cada música escolhida. No fim, por mais divertido que tenha sido em muitos momentos, talvez fosse mais interessante ver cada um dos envolvidos de forma separada no lineup. E serviu para matar a minha saudade especial de “Essa É Pra Tocar No Baile”.

Com o fim do show, o destino era a Área Externa e o objetivo era simples: tirar o meu lado fã de música eletrônica da hibernação e riscar dois nomes importantes da cena na minha lista pessoal de artistas que eu quero ver antes de morrer.

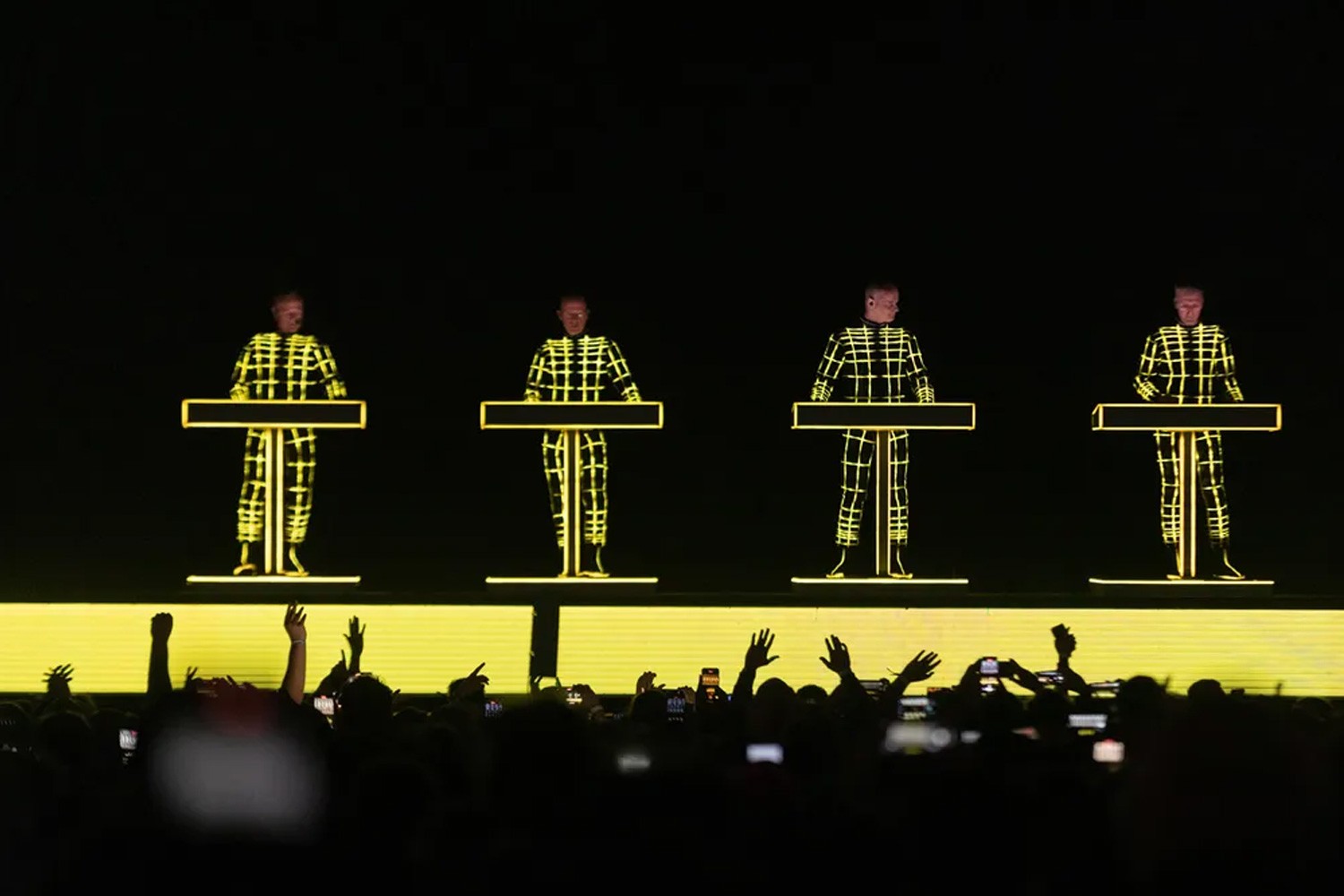

Por lá, o dia começou com o grande Juan Atkins, um dos fundadores do techno de Detroit, com seu projeto Model 500. Ao escolher ir até a Tenda Heineken, eu sabia que não veria esse show e, pelos relatos que vi, eu perdi algo bem marcante. No entanto, cheguei a tempo de recepcionar (de longe) o Kraftwerk.

Mais de uma década após a sua última visita, o seminal projeto alemão volta ao país com a sua visão de um mundo controlado por máquinas e é interessante perceber que tudo o que o quarteto colocou em discussão lá nos anos 70 se tornou realidade. O nosso fascínio por carros, a nossa relação com a tecnologia, os nossos dados, a corrida espacial. Estava tudo lá, embalado por sintetizadores estrategicamente bem construídos e representados por animações que, ao serem projetadas em um prédio criado por Oscar Niemeyer, deixou tudo ainda mais especial.

Ter a chance de ver esses quatro senhores tocarem “Autobahn”, “The Man Machine”, “Computer Love” e “Tour de France” na minha frente era algo que eu não poderia deixar passar de novo.

Um breve descanso nas cadeirinhas, pizza brotinho saboreada com sucesso, outra cerveja comprada e lá estavam Karl Hyde e Rick Smith tomando de assalto o palco com “Gene Pool” e “Two Months Off”. Era o Underworld te dando um tapa na cara e te colocando para dançar em uma festa eletrônica anos 90 cheia de passinhos criados naquele momento.

Com o passar dos anos, eu fui me distanciando do que vem sendo produzido na cena eletrônica de uma forma geral. No entanto, lá nos anos 90, crescer próximo a um primo que queria ser DJ me fez ouvir muita coisa que me marcou. Lá no meio estava “Born Slippy” e sua crescente apoteótica. Se você assistiu Trainspotting, vai se lembrar dela.

Ver Hyde se jogar no palco tal qual um jovem em uma balada me fez ter a certeza de que eu quero ter metade daquela vitalidade quando eu romper a barreira dos 60. Se estou fazendo algo para isso eu não sei, mas um bom show serve também de inspiração.

Com o fim do show, ainda deu tempo de dar uma rápida passada pela Tenda Heineken, ver um pouco do Jon Batiste, usar um dos bons banheiros disponibilizados pelo festival e pegar o rumo de casa. Afinal, domingo também era dia de shows e ele começaria com a banda que tem a filha do Karl Hyde como baixista, o Black Country, New Road.

O DOMINGO DO C6 FEST

Por Gabi Carol

Chegar no Ibirapuera no domingo foi fácil. Um pouco de trânsito perto da entrada do parque, é claro, mas é algo que sempre acontece. Facilidade para chegar (e, principalmente, para sair) é um ponto positivo para qualquer show, festival ou evento, ou seja, o C6 Fest já começou me conquistando.

Encontrar os lugares onde os shows aconteceriam foi tão simples quanto: funcionários do festival estavam disponíveis para indicar os caminhos e, no fim, era impossível ignorar os tapumes colocados em meio ao Ibirapuera para fechar o acesso a certas áreas.

Sim, áreas. O C6 Fest isolou diferentes partes do parque para montar seus palcos e promover os shows de cerca de 20 atrações, a maioria inéditas no Brasil. Ideia comum para festivais, não fosse a maneira com que os ingressos foram vendidos: era necessário um ingresso para entrar em cada palco, ou seja, se você quisesse assistir Caetano Veloso e The War on Drugs na mesma noite, teria que comprar dois ingressos diferentes e desembolsar cerca de R$920. O combo para acessar todos os palcos durante os três dias custava R$3.500.

Esse formato de venda, como esperado, recebeu críticas do público, acostumado a pagar um valor único para ter acesso a todos os palcos e atrações de um festival. Como frequentadora de festivais, concordo com todas as críticas e ainda acredito que esse tenha sido um dos motivos para que o último dia do festival tenha sido praticamente vazio.

A proposta oferecida pelo C6 Fest é interessante. Trazer nomes elogiados pela crítica, mas pouco conhecidos pelo grande público é uma oportunidade de fãs verem seus artistas favoritos, mas que “indies” demais para lotarem casas de show ou fazerem parte do line-up de festivais mais populares, como o Lollapalooza ou o Primavera Sound. E, como sabemos, brasileiros, além de serem fãs de muitos artistas desse porte, também amam ir a festivais: é uma oportunidade de conhecer novos nomes ou só de viver a experiência. Vender ingressos por palco acabou minando o interesse desse público e, com os nomes pouco conhecidos no line-up, esvaziou o festival.

Porém, o que pode ter sido um azar para a organização, foi uma grande vantagem para quem estava lá: poder assistir a shows perto do palco, ouvir o artista sem muita gritaria do público em volta, não ter que enfrentar filas na hora de comprar uma cerveja superfaturada ou para usar o banheiro foram pontos positivos e praticamente inéditos.

Considerações gerais feitas, vamos aos shows!

O primeiro show de domingo foi uma homenagem à música brasileira na área externa Metlife. Liderados por Kiko Dinucci e Juçara Marçal, artistas como Tulipa Ruiz, Arnaldo Antunes, Linn da Quebrada, Jadsa e um ótimo Giovani Cidreira cantaram músicas lançadas no ano de 1973. Foi uma apresentação bem-feita, mas que não pareceu conquistar o público distraído nem mesmo com uma homenagem à Rita Lee no final.

Os tributos continuaram na área externa quando Tim Bernardes subiu ao palco para homenagear Gal Costa. Tim fez o que saber fazer de melhor: sozinho no palco com um violão, ele conseguiu capturar a atenção do público – que, em grande maioria, não o conhecia e aguardava Caetano Veloso – cantando músicas como “Baby”, “Índia” e “Que Pena”.

O show de Tim Bernardes também foi o momento em que todos entenderam o porquê da área externa do C6 Fest ter sido colocada ali: a estrutura externa do Auditório do Ibirapuera foi utilizada como um telão que, com o pôr do sol, passou a exibir imagens do palco, criando uma das imagens mais bonitas que já vi em um festival. Quem teve essa ideia merece uma promoção, no mínimo.

Ao mesmo tempo que Caetano começava seu show na área externa, o Black Country, New Road abria a noite na Tenda Heineken. A banda, vinda da Inglaterra, tinha a curiosa missão de fazer um show sem tocar nenhuma das músicas de seus dois discos de estúdio e ainda conquistar um público que esperava por Weyes Blood. Não foi difícil: entraram ao palco ao som de Beyoncé e conquistaram um coro animado do público, que podia ser ouvido de fora da tenda, em “Up Song”, que abre o show.

É interessante observar a dinâmica dos seis integrantes do BCNR no palco: há espaço para todos mostrarem quais suas funções ali e até mesmo os integrantes que parecem mais tímidos são suficientemente carismáticos.

É um show enérgico, que arranca aplausos toda vez que uma música acaba, mas sem muita interação, seja da banda com o público, seja da banda com ela mesma. No fim, ver o BCNR fazer um show tão bem-feito foi, além de satisfatório, uma experiência única, já que as chances de eles voltarem a tocar músicas do Live At Bush Hall nas próximas vezes que vierem ao Brasil (se é que elas irão existir) são pequenas.

Weyes Blood foi a próxima a se apresentar e, apesar de nem ser a headliner daquele palco, se mostrou a grande estrela da noite. Em um palco cheio de candelabros (impossível não se lembrar do MTV Unplugged do Nirvana), a cantora foi recebida com animação do público, que cantava religiosamente cada uma de suas músicas.

Weyes é magnética por si só, se movendo pelo palco e comentando que já deveria ter vindo ao Brasil. Seu pop experimental só aumenta essa conexão com o público: é dramático, introspectivo, hipnotizante.

Mesmo sendo aclamada a cada faixa, “Grapevine”, “Andromeda” e “Movies” foram as músicas que fizeram o público se animar mais, uma prova de que a trilogia formada Titanic Rising e And in the Darkness, Hearts Aglow terá um final muito esperado pelos fãs – que aproveitaram o fim do show para lançar presentes no palco para Weyes.

Em nossa resenha do Primavera Sound, o John disse que “a idade te obriga a fazer escolhas”, e eu finalmente entendi isso no C6 Fest: adoraria ter visto o The War on Drugs, mas voltar para casa sem enfrentar todo o contingente de pessoas que fariam a mesma coisa depois desse show me pareceu mais confortável.

QUAL O SALDO DO C6 FEST?

Por John Pereira

Entre altos e baixos, não dá para negar que o C6 Fest se saiu bem. Poderia estar mais cheio? Poderia. O custo poderia ser menor? Claro. A quantidade de opções de alimentação poderia ser mais equilibrada? Também acho. No entanto, são pontos que podem ser ajustados nas próximas edições.

No quesito conforto, ousaria dizer que este deve ter sido o melhor festival que frequentei em anos. Ainda que alguns pontos me façam pensar que teríamos problemas com um fluxo maior de pessoas, foi interessante ver que o festival funcionava, independente do setor de sua escolha. Já a curadoria foi certeira: fazia tempo que eu não ficava triste por deixar de ver um artista para acompanhar outro e isso diz muito sobre os artistas que passaram por ali.

Como bem resume a Gabi, “no fim, fica um saldo positivo: amei poder ver artistas tão de perto, em um festival tão bem-organizado e com uma estrutura tão bem-feita. Se a próxima edição trouxer tudo isso novamente e colocar um preço acessível nos ingressos, o C6 tem tudo para dar certo”.